- その11 渡島半島の急峻部をめぐる「矢越クルーズ」! -  ここは津軽海峡なんですが‥この日はまさに「鏡の海」。 |

|||

(2021年7月-8月 その11) |

|||

|

|||

現地には9:00出航時間の20分ほど前に到着です。この日「お天気は下り坂に向かう」とのことでしたが、この段階ではまだ薄日が射すこともあって何とか保ちそうです。それはともかく、右上画像の場所に来てみても、係員の方もおられず他にお客さんらしき人影もないんですが? |

|||

|

|||

というわけで、もうこちらの準備はできていますのでさっそく船に乗り込み、8:54出航です。 |

|||

旅客定員10名のところ2人だけでひーろびろ。   |

|||

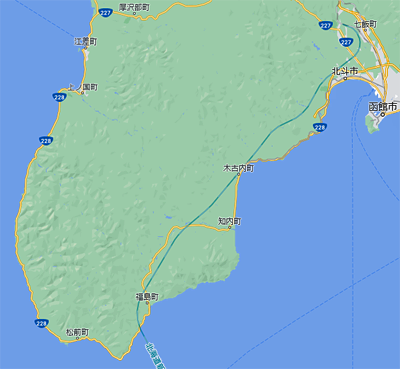

さて話は変わりますが、渡島半島の南端部を海沿いに結ぶR228ですが、実はある区間だけ海沿いを避け内陸に迂回しているのです。それが、 |

|||

|

|||

函館と松前を結ぶ幹線ルートですから古くから整備が行われてきた道のはずですが、海沿いをあっさり諦め、一気に内陸ルートにシフトしているのには当然理由があります。それは‥ハイもうおわかりですね、 |

|||

|

|||

ということにほかなりません。それでも「国道としてではなく地域の生活路としての道くらいはあるのではないか」と思ったりもしますが、少なくとも知内-福島を結ぶ「車道(牛馬道を含む)」はこれまで一度も開削されたことはなかったはずです。それだけ急峻な地形だということです。 |

|||

ただし、知内町側は矢越地区まで道道531号が、福島町側は岩部地区まで道道532号が通じています。つまり矢越-岩部区間があまりに急なことから、「それぞれはるか手前から大きく山を巻いて越えよう」というルート取りになったのだと思います。 |

|||

少し離れてしまいましたが、上にスクロールして右上画像を見ると「もうすでに道がない」ことがわかると思います(矢越岬手前)。つまりはそういうことなのです。この崖ですし。 |

|||

|

|||

さてその矢越岬まで、船は快調に進んでいきます。特産のカキだったかホタテだったかの養殖棚が並んでいますが「ここは湖?」と思うほど波がなくてびっくりです。冬場は大荒れになりそうな津軽海峡(ついついあの歌のイメージ)ですが、棚が流されたりしないのかなと思い、ふとお隣福島町の特産海産物を確認してみると、「カキ・ホタテ」がないのですよ。そうか、知内町沿岸は北西の季節風から地形的に守られているのか!と思った次第です(違っていたらゴメンナサイ)。 |

|||

|

|||

さて最初の見学地である名越岬にやってきました。崖をよじ登るように急な階段が続いていますが、これは「灯台管理の巡視路」なのだそうです。灯台はもちろん通常無人で遠隔管理されているわけですが、それでも定期的なメンテナンスは必要というわけで、年に1回(だったか2回だったか)、下の船だまりに船を着け、メンテ作業の方々が灯台のチェックにいくのだそうな。 |

|||

灯台はこちら側からしか見えません。夜間の燭光はどうなのかな。   |

|||

名越の岬を回り込むと境界的には福島町に入ります。ただ昔はそんな境界もなかったでしょうし思いますし、エリア的には間違いなく矢越地区(知内町)だといえるでしょう。というわけでこの岬の上には灯台以外にもう一つ、矢越八幡宮が鎮座まします。縁起によると1655年、松前藩(の家老)により創建されたそうで、歴史がありますね。 |

|||

(動画からのキャプチャー画像なので画質が悪いのはお許しを)。 |

|||

聞けば、地元出身の村田さんは地元の神楽師匠から直接教えを受けており、地域の伝統芸能を後世に伝えていきたいのだとか。「『限界集落』化しつつある地元であっても、この地にこれまで伝承されてきたものをここで絶やすわけにはいかないし、それにここ名越の美しい自然を地域外の人たちにも知ってもらいたい」と。 |

|||

|

|||

船はさらに海岸沿いを進んでいきます。このあたりは間違いなく火山地形、それが波による浸食を受けてこのような険しい地形になったわけでしょう。でも、この険しさは鳥たちの営巣地としては絶好で、あちこちにそれらしき場所がありました(この時期は抱卵期ではありませんでしたが)。 |

|||

|

|||

この界隈に毎年ミサゴが営巣する場所があるのだそうで、そもそもミサゴ自体が数を減らしているという昨今、こうしてごく普通に(たまたま訪れたタイミングで)見ることができたことにびっくりです。ちなみにミサゴの主食は魚で、もちろん潜水こそしませんが、海面に上がってきた魚を足で「グワシ!(古)」と掴んで再浮上するのだそうな。かなり成功率の低そうな狩り方法なんですが、慣れれば何とかなるんでしょうね。そしてそもそも「豊かな海」でなければ成り立たない狩りですから‥。 |

|||

|

|||

やがてやってきたのは穏やかな石浜。この海岸沿いで唯一といってもいいほど平坦な浜です。地名は伺いませんでしたが(というか覚えてない)、流れ込む沢の名前にちなんで「ツヅラ浜」としておきます。 |

|||

|

|||

この浜の沖合には「お宝」が。この浜のすぐ前の海には天然の真昆布が生えています。村田キャプテンは「貴重です」とおっしゃっていましたがそれは確かなのでしょう。 |

|||

|

|||

さてそうこうしているうちにこのツアーの核心たる「青の洞窟」にやってきました。この日(のこの時間)は高曇りだったため「青」はあまり期待できないだろうとは想像していましたが、それでもそこそこの「青」は見られましたよ。 |

|||

|

|||

奥に入ってしまうと光量の関係で「青」は拝めないのですが、その代わり船底からの照明が照らされます。いやまぁ自然の見え方ではないですがこれはこれで有馬温泉です。ページの最後に動画を載せますが、この海蝕洞から出ていくときの海底は確かに青かった(船底照明は消灯していました)。 |

|||

おしんこどんは何やら撮影中。右上画像は船底からカラーライト点灯中です。   これはライトなしのタイミングかな。この海蝕洞内には無数のツバメの巣があるそうな。     というわけで、洞から外に出てもう少し先へと進みます。     |

|||

そういえば、これほど急峻な地形なのに滝はここぐらいしかなかったです。とはいえ、大雨の時などは一帯のあちこちで滝がお目見えすることでしょう。その昔、NZのミルフォードサウンド(フィヨルドの急峻地形)がまさにそうでしたし。 |

|||

|

|||

この先の「タタミ岩」で折り返しとなります。海沿いに顔を出した岩は実に平坦で、この形状からその名付けとなったことはほぼ間違いないはず。ご覧のとおり海鳥たちの憩いの場となっておりました。 |

|||

|

|

|||

|

|||

さて港に戻ってきました。このカゴは何だろうと思って伺ってみると、何とウニの養殖カゴなのだそうです。稚ウニをここで養殖し、道内ほか各地に移植(販売)しているのだそうな。ここ数年来「ウニの養殖」に関するニュースを目にすることが多くなりましたが、稚ウニに関してはすでに行われていたというわけですね。 |

|||

|

|||

というわけでお手洗いのあるミニPAまでやってきました(船や港にはトイレがないので乗船前にはここでコトを済ませておくこと必定です)。それにしても津軽海峡たるこの海ですがこの日は本当に穏やかでした。 |

|||

というわけでこの続きは次ページにて。 |

|||

|