今日2月26日、水戸で梅(ハクバイ)が開花しました。平年より23日遅く、昨年より25日遅い開花です。

今朝の水戸は氷点下の冷え込みとなりましたが、朝から日差しが届き、気温が順調に上がっています。午前9時現在の気温は6.3℃。この後もぐんぐん気温が上昇し、日中の最高気温は16℃と、4月上旬並みの春本番の陽気になるでしょう。水戸では週末にかけて気温がさらに上昇し、3月1日には最高気温が20℃くらいまで上がる予想です。

水戸の梅の名所「偕楽園」では、例年より梅の咲き具合が少し遅いようですが、週末にかけての暖かさで梅の花が一気に咲き進みそうです。

- その1 如月の梅といったら偕楽園です(が) -  2月下旬だし梅も期待できるかとやってきました、初めての偕楽園。 |

|||||

(2025年2月23・24日 その1) |

|||||

|

|||||

おしんこどんに提案してみると「イイネ」とのことで即決定。実は自分も行ったことがなかったのです(メジャーなところにはあまり足が向かない)。到着はちょうど9時頃で、まだ駐車場(桜山第一)にも空きがあってすんなり。こっち側はいわゆる裏口のようですが、まぁ気にせず入園料320円を支払って南門から入ることに。 |

|||||

|

|||||

すぐ脇を常磐線が走り抜けていく中、南門の手前には紅梅が咲いていました。でもですね、われわれはすでに危惧していたのです。車中でおしんこどんが調べたところによると、この日の偕楽園では「早咲きの梅が咲き始めたところ」だということで、この紅梅は早咲き系なのかと思われます。となると園内に早咲き系がどれくらいあるのかないのかということが気になるわけです。 |

|||||

門をくぐるとすぐ脇には好文亭が(見学はせず仕舞い)。     |

|||||

わずかに咲き始めていたり、木の上部だけ咲き始めているものもありましたが、全体としては「ほぼ枯れ木に等しい見かけ」でありまして残念な限りでありました。 |

|||||

|

|||||

考えてみれば2月に入ってから寒気が居座る日が多かったわけで、梅の木たちはその影響を直接受けまくったというわけです。「ボクたちだって早く咲かせたかったよ、でもね、寒すぎてどうしようもなかったんだ」という梅の木たちの魂の叫びが聞こえてきそうな気がします(いや全然聞こえませんでしたが)。 |

|||||

|

|||||

芝生の広場では野点の準備が進んでいました(早すぎてまだ始まっていません)。その南側にはちょっとした展望スポットがありましたがそのあたりには松の植栽が。西側には孟宗竹の竹林もありましたから、まさに「松竹梅揃い踏み」なのですね偕楽園。 |

|||||

せっかくの偕楽園なので咲いているのをもうちょっとね。 |

|||||

おしんこどんは竹林経由で、自分は来た道を戻る経路で吐玉泉に向かうことに(なぜか別行動)。 |

|||||

|

|||||

こちらの吐玉泉はここで自噴しているわけではなく、少し離れたところの湧水集水枡から引いてここに湧かせているのだそうですが、その設計者が徳川斉昭(徳川慶喜の父)ということなのです。何でも好文亭での茶会に使う水源として造られたものなのだとか。 |

|||||

|

|||||

これで偕楽園散策はお終いです。最後に茶屋で彩りだんごとやらを購入してぱくぱくしました。で、駐車場まで戻りましたが、ちょうど神社がありましたのでお詣りしておくことに。 |

|||||

|

|||||

茨城県護国神社。「護国」の名の通り国を護るために戦った方々を祀る神社であり、参道沿いには特攻勇士の像や大東亜戦争祈念碑ほか多くの碑が並んでいます。しっかり手を合わせました。 |

|||||

|

|||||

現在のような雛飾りが一般化したのは江戸時代だといわれていますが、明治時代においても商家など裕福な家々では人形も大きく、また段飾りも高くなる傾向があったようです。 |

|||||

|

|||||

というわけで車をUターンさせて川向こうの生活道路に入ります。と‥幟が掲げられていたのは駐車場で、そこに車を駐めてお店までは歩いていくようです。そうして50mほど歩いていくと‥ |

|||||

|

|||||

何だかちょっとチャレンジングなお店ではあります。というわけでまずはまんじゅうの名前にもある「玉簾の滝」を見に行くことに。お店からは30mくらいかな。 |

|||||

|

|||||

お店の隣は玉簾寺という臨済宗のお寺がありまして、どうやら玉簾の滝一帯もお寺の敷地(境内)となっているようです(右上画像にマウスオーバーすると別の画像に変わります)。山門は通常施錠されており、一般観光客が境内に入ることはできないようです。たぶんただのお詣りも駄目で、(安産)祈願の祈祷をお願いする場合のみ中に入れるのでしょう。 |

|||||

|

|||||

外観は地方によくある「商店」そのもので、お店に入るとまんじゅうの販売品が並んでいます(逆にお酒は目にしませんでした)。そこからさらに奥の戸を開けると、右上画像のような「食堂」があります。何だか「知る人ぞ知る秘密のお店」感があります(いや自分たちは偶然訪れただけなのですが)。先客さんはおりませんでしたが、店番をしていた女性がすぐにお茶をいれてくれました(美味しいお茶でした)。 |

|||||

|

|||||

お品書きは壁に掲示されています。どうやらうどんだけでなくそばも手打ちのようです。そしてお値段は(2023年頃に価格改訂したようです)660円のざるそば・ざるうどんに始まり、770、880、そして990円のきのこそば・きのこうどんと肉そば・肉うどんまでと実にリーズナブル。ちなみにTakemaは天ざるそば、おしんこどんはけんちんうどん(ともに880円)を注文。せめて麺の種類くらいそろえるべきだったかな? |

|||||

|

|||||

当然作り置きなどしておられるはずもなく、少し時間はかかりましたがほぼ同時に配膳されました。天ぷらはかき揚げで、実は結構好きなんですよかき揚げ(山形県東根市「伊勢そば」のかき揚げは自分にはちょっと固すぎですが)。 |

|||||

なお紙袋には「酒店」ではなく「菓子店」と記されていました。 |

|||||

このあとは茨城/福島県境まで北上したうえで、茨城県内を東西に結ぶ広域農道「アップルライン」経由で大子町へ。トイレ休憩しようと道の駅奥久慈だいごに立ち寄りましたが駐車場が満車で如何ともしがたく、再び一気に移動して道の駅ばとう(馬頭)へ。敷地の端あたりには右上画像のような「どこでもドア」が設置されていましたが、どんな意味合いでの設置なのでしょうかね。ちなみにグーグルストビュー(2023/5)だとまだ設置されていなかったようです。 |

|||||

|

|||||

カーナビで宿の電話番号をセットしていたのですが、なぜか畑の真ん中の農道で「目的地です」と案内終了。「なんだそりゃ、廃業したってこと?」と一瞬わけワカメでしたが、Uターンして戻っていくと路傍に「小口館下の湯」と書かれた街灯が。ここで下の湯へと分岐する下り坂道がありました。 |

|||||

|

|||||

お湯はやや熱めではっきりとしたツル感があります。ただし湯使いに関してはかけ流しではなく加温循環もしているようです。でもお湯そのものは悪くないですし、じつは確かめなかったのですがカランからの湯も温泉水だそうです。こちらの湯なら当然かけ流しでしょう。 |

|||||

|

|||||

泉質などの記載掲示は見なかったのですが、ネット上の情報によるとアルカリ性単純温泉(アルカリ性低張性低温泉)、泉温は26.1度、pHは9.8とかなり高アルカリ、これがツル感の要因でしょう。湧出量は61.9L/min(掘削自噴)とのことで、このお風呂の規模であれば確かに湯をカランに回す余裕もあるでしょうね。 |

|||||

|

|||||

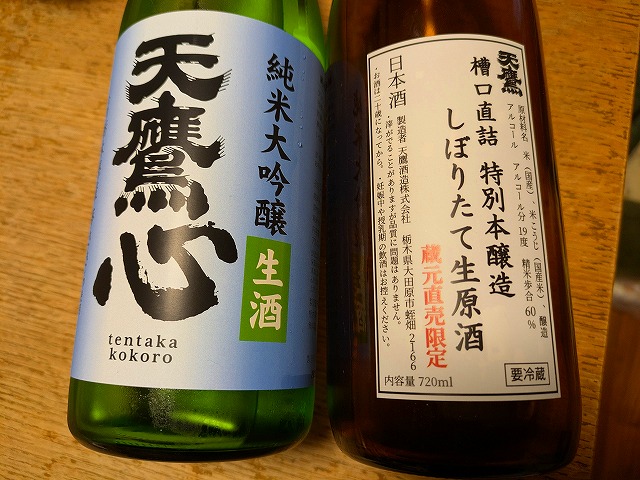

栃木のお酒には自分としては結構好みの蔵が多いのですが、その一つがこの天鷹さんなんです。「戻ろう!」と言った瞬間おしんこどんも何かしらピーンときたようでまったく動ぜず同意してくれました。 |

|||||

|

|||||

本醸造生原酒のほうはやや主張が強く(アルコール分高めだし)、でも栃木のお酒らしくきっちりと飲みやすく仕上げられている味わいでした。尖ったり重くなったりはしていないのですよ。いっぽうの天鷹心はさすがにフラッグシップ系のお酒だけあって、封を開けた瞬間にやってくる吟醸香。かといって香りだけではなく飲み干した後にささっと消えずに残る味わいの深み。さすがです。 |

|||||

|

|||||

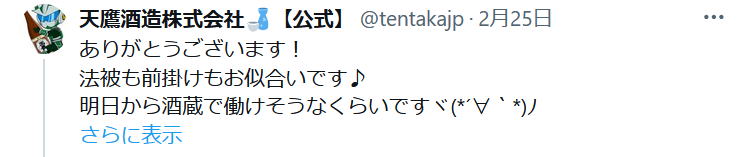

なお、この画像をツイッターXに上げたところ、天鷹酒造の公式さんからリプライをいただきました。 |

|||||

|

|||||

あわわ、ありがたき幸せに存じます。というわけでいよいよ今宵のお宿へと向かいます。 |

|||||

|