- その2 豪雨の常磐道、海鮮朝ごはんのあと有備館へ -  GW後半の初日、宮城はお天気。しかしここまでが大変でした。 |

|||

(2025年5月2日-6日 その2) |

|||

|

|||

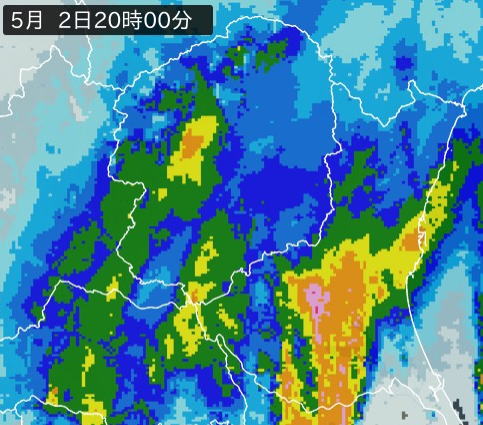

というのもこの日の夜、茨城から福島にかけては前線がかかり、線状降水帯のようにどしゃ降りの雨が降りました。そしてその雨雲の動きとわれわれの車の移動方向がほぼ重なっていたため(北北東-北東)、とにかく「千葉から宮城までずっと雨、特に茨城県内はすごかった!」という感じだったのです。 |

|||

|

|||

上画像は大雨の核心部を抜けつつあった日立中央PAで撮影したものですが、右上画像を見ると雨が帯状になって降り落ちているのがわかります。こんなのが千葉県我孫子市あたりからずっと続き、実際の運転中も高速道路上の水たまりで3-4回ハンドルを取られました。強い雨で前は見えないし、先行車がいればまだしも、そうでないときはセンターラインを目視するのも困難なほどでした。 |

|||

|

|||

ここがどこだか、すぐにピンとくる方もいるのではと思います。昨年と同じ場所ですし、昨年などは寝る前にこの場所の画像とともにツイッターXに投稿したところ、朝になってフォロワーの方から「Takemaさんですね!今なら絶対ここにいると思っていました!」と声を掛けられましたっけ(大笑)。 |

|||

|

|||

普段は日祝のみの営業なのですが、GW後半は全日毎朝6時から営業しています。ラーメンも、中華(小籠包とか水餃子とか)も、そしてもちろん海鮮モノも食べられます。昨晩の夜食は車内でコンビニおにぎりとかでしたから、朝ごはんをきっちり食べられるのは嬉しい限りです。 |

|||

|

|||

そこには何店かの海鮮系のお店がありフードコートになっています。その中に「閖上さいかい市場」(仮設商店街)時代から通ってきた「漁亭 浜や」の分店があるのですが‥ |

|||

|

|||

しかしお値段は当然なかなかのモノなので、ここはそのお隣の「閖上赤貝&生しらす丼」(2500円)を注文することに。おしんこどんは「まぐろホタテ丼」(1500円)、これらを2人で分け分けしながらの朝ごはんです。 |

|||

|

|||

肉厚の赤貝ウマー、生しらすと生姜醤油のベストマッチ、まぐろホタテは言うに及ばずの定番で、全部合わせてウマウマウマうーまっ!(何のこっちゃ)。 |

|||

|

|||

いやぁこれは嬉しかったですね。実はこのGWの天気について、全般的にはあまりよろしくない予報が出ていましたが、どうやら本日は気持ちよく過ごせそうです。 |

|||

そういえばメヒカリって実は一度しか食べたことがない‥ ニジマスの開きって何だか珍しい。炭火焼き用かな? |

|||

朝のお腹も満ちたところで再び高速に乗り北上再開です。とはいえこの日の泊まりは岩手県最南部の一関市(にある温泉)。朝7:30過ぎに高速で北上を開始したら早すぎ‥ですよね。ゆえにこのあとは「宮城から一度秋田に入り、山越えで宮城に戻った上で岩手入り」という一筆書きコースを進むことにしていました。 |

|||

|

|||

富谷ICで高速を下り、ここからはR4、R457を経由して岩出山へ。駅前には貨物営業時代に貨車の移動用として活躍していた機関車(当然ディーゼル)が置かれています。実は次の訪問地への時間調整のために立ち寄っただけなので何の下調べもしていなかったのですが、1970年製のようです。でもその10年後の1980年には陸羽東線の貨物営業が終了していますから、まだまだ現役バリバリでお役御免ということになったようです。 |

|||

|

|||

この機関車についてちょっと調べようとしたら、このすぐ近くに静態保存されている蒸気機関車C58の情報ばかりが出てきました。どうやら再塗装作業が終わり綺麗になったばかりのようです(行ってみればよかった)。でも、そのC58に比べてこちらは活躍の過程もわからぬまま「とりあえず縁はあるから置いておけ」的な扱いのようです。形式名すらわからないって‥ねぇ。 |

|||

|

|||

4-5名が乗り込んでいきました(下車客はなし)。それにしても、陸羽東線の鳴子温泉-新庄間の再開通はどうなるんでしょうね。19箇所で土砂崩れ、しかもJR東屈指の?赤字区間ですから。陸羽西線は道路工事絡みの運休ですからまだわかるにしても、米坂線同様何だか先が見えない気がします。岩泉線も岩手和井内駅までしか乗らぬままだったしなぁ(ま、途中駅での乗下車経験があるのも貴重ですが)。 |

|||

|

|||

ここ岩出山は一時期伊達政宗の居城(岩手沢城)となり、その後政宗が仙台城に移るとその一族が幕末に至るまで支配する地となったそうです。有備館学問所は幕末に開校となったようですが、主屋の建物そのものは1677年に建てられていた可能性があるのだとか。 |

|||

|

|||

と、ここで「アレ」の時間となりました。この池には鯉が生息しているのです。というわけで「鯉に餌やり」ターイム!(鯉の餌は園内で販売されています)。 |

|||

(ちなみに餌はもっとたくさん入ってました) |

|||

ご覧のように池には錦鯉と普通のコイ(真鯉)とが棲んでいるのですが、何だか「生きる力(他を押しのけてでも)」は真鯉の方が強いようで、錦鯉は次第に周縁部へと追いやられていきます。そして‥ |

|||

|

|||

というわけでおしんこどん、手前だけでなく奥の周縁部にも「遠投」しておりました(Takemaも少しだけやりました)。 |

|||

|

|||

どうして春の若葉が赤いのかですが、アントシアニンという成分が関係しています。光合成が始められるより前の若葉を紫外線から護るためにアントシアニンが分泌されるために赤くなりますが、葉が生長するにつれ不要になるので成分もなくなって緑になるということのようです。 |

|||

|

|||

対岸までやってくると「次のお客さん」が主屋前に立っているのが見えましたが、あの方たちも餌やり中でしたね(微笑)。 |

|||

|