その4 不忘閣で夕&朝ごはん、出発前に御殿見学  宿湯としてリニューアルされたという大湯。おしゃれすぎる。 |

|||||||||||||||||||||

(2025/8/3-8 その4) |

|||||||||||||||||||||

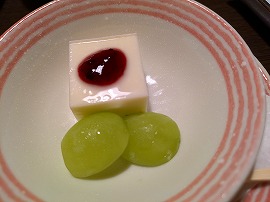

「すいかわいん」だけはイマイチだったかも(笑)。    前菜にこっそり「かすていら」。お汁もさっぱり系でよし。    お蕎麦は有名店のものらしく潔い。煮物も鮎も旨し。    最後は少なめ焼き物とご飯ほかで仕上げ。ごちそうさま。   |

|||||||||||||||||||||

夕ごはん後は少し休憩で表に出てみました。青根温泉の標高は500mほどとさして高くはないのですが、やはり山の中なので暗くなると過ごしやすくなりますね(「涼しい」とまでは言わない)。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

夕ごはん後に大湯へ。ページトップの画像は翌朝のもので、この上画像は夜のものですが、換気用の面格子部分が明るいか暗いかの違いがあるくらいで雰囲気は昼夜ともにほぼ変わりません。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

ここ大湯は青根の共同湯として約500年前に開湯されたそうで、その当時の石組みの一部が現在の浴槽にも用いられているようです。2008年に全面リニューアルされて不忘閣の宿湯に組み込まれたそうです。照明の仕方にもこだわりがありますし、あくまでシャワーカランなどを設けずに共同湯時代の風情にこだわったところなどは素晴らしいですね。 |

|||||||||||||||||||||

通路に面したスペースには安楽椅子も(ちょっとやりました)。   明けて翌朝。朝湯としてささっと新湯と蔵湯をクリア、   続いて大湯も。これで「蔵・新・大」湯はそれぞれ2度ずつ以上浸かったことに。   |

|||||||||||||||||||||

そして朝ごはん。水炊きがあるなぁとちょっとナニでしたが(朝から鍋使い系はあまり好きじゃない)、案外普通に(量的にも質的にも)いただけました。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

さて先に精算を済ませた上でロビーに待機。実は宿泊者限定で、不忘閣を不忘閣たらしめている「御殿」の見学ツアーが組まれているのです。その出発時間が8時50分というわけで(予約は不要)、この日は10名ほどの参加がありました。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

さて不忘閣という宿名は、かの伊達政宗がこの地の滞在を気に入って「不忘」と名付けたことが由来とされており、以後代々の仙台藩主が利用してきたことから、その滞在中の在所を「青根御殿」、藩主の利用した湯を「御殿湯」と呼ぶようになったそうです。今から行くのはその「(青根)御殿」というわけです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

ただし、仙台藩御用達だった「御殿」は明治期に焼失しました。昭和六年に往時の意匠をできるだけ再現した形で再建され、左上画像の額はその翌七年に揮毫されたものだということでした。右上画像は携帯用のお弁当セットだったかな?(さすがお殿様用)。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

上の階は藩主の滞在したお部屋。欄間には伊達家代々の家紋である「竪三つ引き紋」と「仙台笹紋」とが彫られておりました。ちなみに「仙台笹紋」は江戸中期からの紋らしく、正宗の時代には「竹に雀紋」が用いられていたのだとか。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

訪問時はちょうどこの青根御殿の改修工事中で建物周囲には足場が組まれており、そのため威風堂々の外観画像は撮りませんでした。でも左上画像のような板ガラスは、おそらく御殿が再建された昭和初期のものなのでしょう。それだけでこの御殿の歴史をじわりと感じます。 |

|||||||||||||||||||||

(左上画像マウスオーバーで拡大画像に変わります)。   |

|||||||||||||||||||||

精算は済ませたとはいえ10時00分のチェックアウトタイムまでにはしばらく間があったので、お休み処にてコーヒーをいただきしばしのんびりした上で車に向かいました。ん?こちらはもともとのお宿正門では?(右上画像マウスオーバーで拡大画像に変わります)。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

さてそれでは出発です。この日からはお天気が下り坂ということで、長らく雨らしい雨が降っていなかった東北各地には恵みの雨でしょうが、旅行者であるわれわれにとってはどんなことになるのやら? |

|||||||||||||||||||||

|