- その3 奥飛騨の湯をタンノー後は雨の中神岡・八尾方面へ - |

|||||

一時的に雨が止み、秋の湯浴みを楽しみました。   |

|||||

(2024年11月1日-4日 その3) |

|||||

|

|||||

部屋は2部屋仕様でちょっとお高いほうです。でも1部屋仕様と1100円しか変わらないのでこれくらい贅沢してもいいでしょう。われわれのお出かけではTakemaが夜更かしすることが多いので(普段は逆です)、部屋が別れていると先に寝るおしんこどんも眩しくないしね。 |

|||||

|

|||||

だからまずもって「どこも満員」という確率ははなはだ低いはずです。この日の宿泊はわれわれを含めて3組でしたが、結局どのタイミングでも「先客あり」という場面に出くわすことはありませんでした。ではではまず内風呂を眺めてみましょう。 |

|||||

|

|||||

どちらも同じ造りで、中尾の湯がトロトロと投入されていました。もちろんかけ流しです。で、こちらはまた夜にでもということで‥露天風呂に行ってみましょうそうしましょう! |

|||||

|

|||||

露天風呂は棟続きではなく、いったん表に出て裏庭を歩いていくスタイルです。これはこれで風情があってよろしいのですが、雪の時期はお宿のご夫婦も(除雪で)お客も(雪道歩きで)大変だろうなぁ。いや、お客のほうは雪見風呂を楽しみにいくのですから「嬉しい悲鳴」という意味でね(笑)。 |

|||||

|

|||||

|

|||||

こちらは岩風呂ですが、もう1つの寝湯付き露天風呂は屋根掛けがお風呂側にせり出していて、しとしと系の雨や雪であれば問題なく快適に入浴できます。岩風呂のほうは自然の摂理のままにということで(笑)。 |

|||||

|

|||||

続いてもう1つの寝湯付き露天に浸かったところでひとまず終了。年末にかけては日が短くなるためこの時期からは早めにお宿に入ることが多くなります。ゆえにほかのお客さんはまだ到着しておらず、ゆっくりと中尾の湯を楽しみ、湯上がりにビールで乾杯!シアワセです。 |

|||||

|

|||||

どうやらこちらのお宿の定番であるようで、量は半ラーメンどころか1/3もあるかどうかです。この趣向は面白いですし「高級」系では絶対に出来ないメニュー手順かと。そもそも高山ラーメンはあっさりが旨なので、当然これでお腹が一杯になるはずがありません(少食Takemaでも)。 |

|||||

|

|||||

続いて、ご主人がお宿を始めてからずっと提供しているという「トマトのグラタン」。もちろんいろいろと工夫を加えてはいるのでしょうが、30年もの営業中ずっと提供し続けているというのにはこだわり以上のものを感じます。もちろん美味しくいただきました。 |

|||||

|

|||||

夜になるともう止むこともないしっかり雨で、入口の前に後付けの屋根があることに大感謝。えぇ、ここに灰皿があるものでね(いみじい)。そして内風呂でぬくぬく。なお建物はしっかりした造りで室内は朝まで快適温度でした。 |

|||||

|

|||||

明けて翌朝朝ごはん♪これまた適量で嬉しいのですが、大食漢の方はご飯をもりもり食べることで対応してください。唯一後出しで提供されたのは「あげづけ」。ご主人、こちらが高山名物であり何軒もの店があることをご紹介いただくのはいいんですが、「これもスーパーで買えます」と実に真っ正直なご案内を(笑)。 |

|||||

|

|||||

朝食後にもお湯に浸かり、なかなか大正解の思いとともにヒュッテを後にします。なおおしんこどんが訊いていたのはヒュッテ内の内壁についてでしたが、「開業当時のまま一度も手を入れて(塗り直して)いません」とのことで自分も含めてびっくりしました。なぜこんなに綺麗なまま維持できているんだろう? |

|||||

|

|||||

というわけでこの日の行程をスタートさせましたが‥雨ですよ雨。この日は終日雨でして、車内からの撮影画像は「ワイパーがフロントガラスを拭いた瞬間に」おしんこどんが撮っていました。やがてその努力すら空しくなるクソ雨となったわけですが(苦笑)、出発直後はまぁまだ小雨程度にて。でも前夜からの雨で川は濁ってますね。 |

|||||

|

|||||

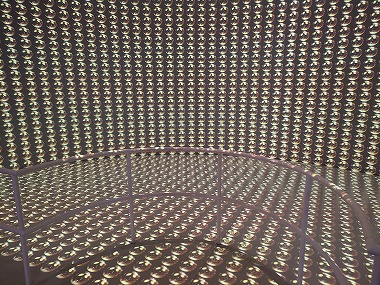

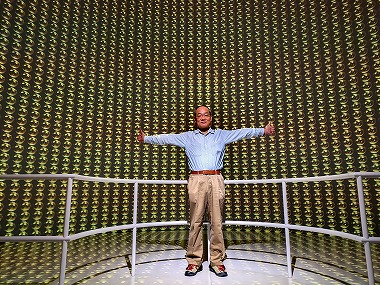

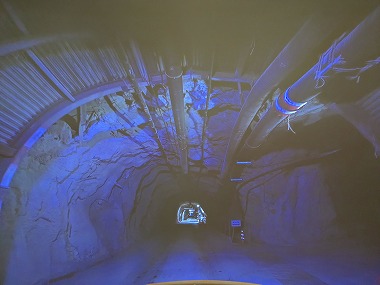

この日が(クソ)雨だということで、前夜のうちに一生懸命屋内施設について調べておきました。というわけで最初の寄り道は道の駅スカイドーム神岡でした。というのもここには例の「スーパーカミオカンデ」に関するビジターセンター的施設「カミオカラボ」が併設されていますので、ご本尊施設の見学は無理でも雰囲気だけは味わえるかなぁと考えたわけです。 |

|||||

(何のこっちゃ)   |

|||||

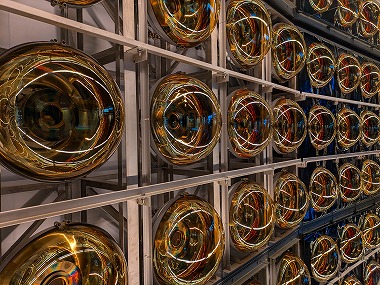

左上画像の目玉軍団がまさにその光電子増倍管なのですが(さすがにダミーでしょう)、バリ文系の自分ゆえそもそもニュートリノについてよく理解しているわけでもなく(いや実はまったく云々)、そしてこの研究がどのように役立つのかもわかってはいませんが、それはかつてこの研究成果によりノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊さんでも同じだったようでした。 |

|||||

|

|||||

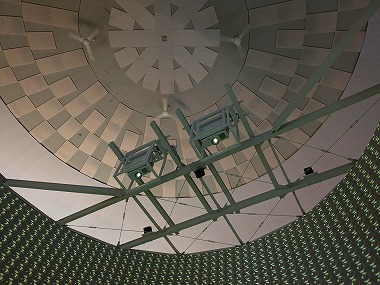

この「カミオカラボ」ではプロジェクションムービーによる左上画像のような3D動画による説明も行われていました。いっぽうで、おみくじ方式の協力金箱も設置されていて‥おしんこどん、「吉」ですね。そこに書かれていたご託宣いわく、 |

|||||

|

|||||

何だよ、「『かも』を付ければ誰でも何とでも言えるジャマイカ!とも思いましたが、そもそも最初のカミオカンデで小柴さんがニュートリノを捉えたのもある意味偶然の要素があったようですし、ここのおみくじには何でも「かも」がついているの「かも」しれません。でもわれわれの人生って明日はすべて「かも付き」ですからこれはこれで的を射た正しいご託宣なの「かも」しれません。あんまり多用すべきではないと思いますけれどね、特に「反ナントカ」の方々が多用する「あり得ないとは断言できない」は論理表現上のお遊びに過ぎないわけですから。 |

|||||

|

|||||

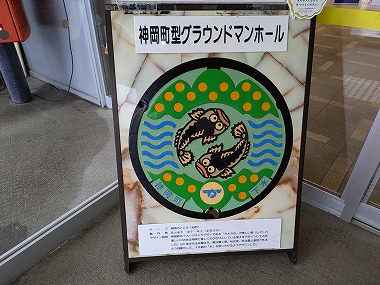

最後にグラウンドマンホールカードをいただいた上でこの道の駅を後にしたわけですが、ん?地震を察知するナマズ?でもスーパーカミオカンデに関してはニュートリノ狙いであり地震は関係ないような気が‥ |

|||||

|

|||||

「安全」よりも前に書かれた「環境」の2文字が目を引きます。ご存じの通り、かつて神岡鉱山から排出されたカドミウムによる水質汚染によりイタイイタイ病が発生し、日本で最初の公害病として認定されたわけです。その過ちを繰り返さないようにという自戒の意味を込めての掲示なのでしょう。 |

|||||

|

|||||

途中何箇所かの片側交互通行区間があり、結果として「大名行列」での進行となりました。あまり好きではないので、途中で道路端に停車して列をやり過ごしました。その後右折して県道25号へ。このあたりから雨が強くなってきました。 |

|||||

|

|||||

ワイパーブレードが通り過ぎた直後を狙って撮ってもすでに雨粒が付着している右上画像ですが、こりゃダムですな。しかも雰囲気的に結構年代物じゃないかな、場所的に神岡鉱山への電力供給も必要だったことだし:これは違っていたことが判明。神岡鉱山は自前の水力発電所を有していたようです。 |

|||||

|

|||||

あとで調べてみたところ、このダムは「神三ダム」が正式名称で、通称として「神岡川第三ダム」の名があるのだとか?逆じゃないの?とも思いますが本当らしい。なお「黒四ダム」の現在の正式名称は「黒部(川)第四ダム」ではなくて「黒部ダム」なのだとか。おーい「四」はどこへ? |

|||||

|

|||||

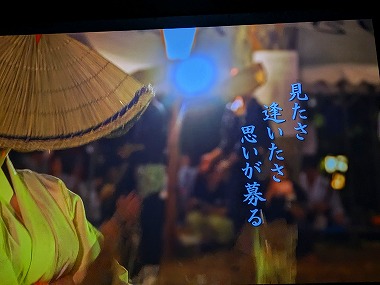

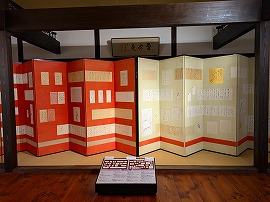

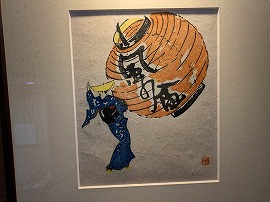

八尾(やつお)といえば「おわら風の盆」が有名です。もっとも自分はその名を知るのみでしたし、まだしばらくはその日程でのお出かけは無理ですのでもう少し後の楽しみにというところです。 |

|||||

混むのはいやですが、こういうお祭りも見にいきたい気もします。   |

|||||

で、室内展示はのんびりとでしたが、出口に向かう屋外通路に出たらこんな大雨でした。まぁ天気予報通りといえばその通りなのでしょうがない。 |

|||||

|

|||||

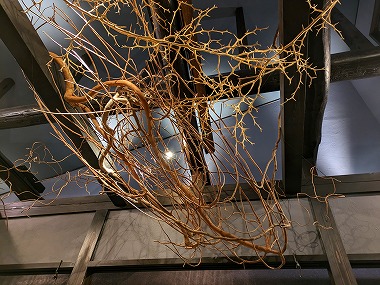

この日はお天気の加減でガラガラだったようです。駐車場は少し離れたところにありますがそこから歩いてくるだけで結構濡れました。店内は町屋を改装したようでかなりお洒落な造りで、天井には何やらトゲトゲの木の枝が。ミカンの木でしょうか? |

|||||

|

|||||

ランチは日替わりのみのようでこの日はメンチカツ定食。口当たりサクサウとザクザクのミンチ肉がいい感じで、炊き込みご飯とすまし汁もありがたい。実に美味しくいただきました。なおこちらのお店は先代さんが駅近くでモツ鍋屋さんをやっていたそうで(だから「食道」なのか!?)、その親族さんがこちらで店を構えて営業を始めたようです。 |

|||||

|