− 2013/3 八丈島&青ヶ島編 その3 洞輪沢温泉タンノー、そして気がつけば裏見ヶ滝温泉も! −

− 2013/3 八丈島&青ヶ島編 その3 洞輪沢温泉タンノー、そして気がつけば裏見ヶ滝温泉も! −

そしてもちろん一目散に洞輪沢温泉に直行したわけです。何なんだこの熱意というか集中力(笑)。

| 上画像の説明の通り、展望台からは無停車にて洞輪沢漁港内の温泉に到着です。事前の下調べで「八丈島には7つの温泉がある」ということを知っていましたが、その中でも一番来てみたかったのがここなのです。源泉温度40.5度のカルシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉がかけ流し!八丈島の温泉は強食塩泉が多いのですが(まぁ場所柄そうでしょう)、ここはメイン泉質も違いますし、しかも何と無人&無料の湯なのであります! |

|

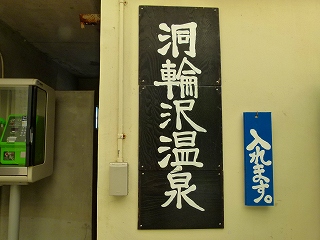

メインロードから末吉集落へと下っていく道は1.5車線くらいの幅ですが舗装もよくて問題なく走れます。ただし当然ですが急坂ゆえスピードにはご注意を。 そんなわけで温泉に到着してみると、入口には温泉名および「入れます。」の看板が。記載された味のある看板が。もうこれだけでズキズキと肌がうずきますね(何のこっちゃ)。ちなみに男女別ですので女性も安心して入れますし、何と公衆電話もあるので非常時にも安心です(「非常時」ってどんな時なのか自分でもわかりませんが)。 ちなみにこの場所は携帯電話の受信に関してちょっと微妙な場所らしく、ドコモの場合入口付近および脱衣場内ではかなり不安定で時折圏外になったりします。でも建物を出て海側にほんの20歩くらい歩くと一気に安定しましたけれどね。 |

|

最初は先客さんがおられたのですがやがて出て行かれたのでその後は貸し切りとなりました。この湯は温めの湯温ということもあり皆さんかなり長湯傾向なのでこのタイミングは嬉しい限り。 そんなわけでいざ浴室へ。カラカラと引き戸を開けてみると、そこに待っていたお湯とは‥ |

|

| あ、温泉に特に興味のない方にとっては「は?どこがパラダイス?壁も天井もうす汚れてるし?」というように感じるかも知れませんが、それでもここはわたしにとってのパラダイスなのです!(拙サイトはわたくしTakemaの主観満載なのでそこのところご理解下さい)。 10人は軽く同時入浴できる大きな浴槽縁には木が張られていて味がありますし、パイプから送られてきた新鮮湯は浴槽内直接投入なのですがほぼ常にゴボゴボと音を立てながら豪快に注入されています。 |

|

そして2箇所ある投入口からはもちろんかなりの湯が入れられておりまして、さらには浴槽縁全体から常時オーバーフローしているというこの贅沢!ええっと無料なんですよね、寸志ボックスもなかったような気がしますが動力揚湯なんですよね、いやーヤラレタ、なんたる太っ腹の洞輪沢温泉っ!(なお右上画像マウスオンでほぼ無意味な湯足画像に変わります)。 でも静止画だけじゃナニですよねというわけでもちろん動画でもご紹介いたします。 |

|

|

さてしかし、実は最初「男湯先客あり女湯は貸し切り状態」ということでおしんこどんに女湯を撮影してもらっていたのです。で当然女湯も同じような湯の投入状況だと思っていたので湯上がりには「いい湯だったねー」くらいしか話さなかったのですが、いま見てびっくり!(左上方画像マウスオン)。 |

|

ちなみに建物の幅は男湯女湯とも同じですから、女湯は「よりいっそう洗い場が広い」ってこと?(男湯だって十分なスペースがありましたが)。ただしブクブクについていえば、源泉供給ポンプ施設は女湯側の外にありましたし、同じ源泉なのに男湯だけがゴボブクというのは「源泉に含まれるガス成分ではなく単純にエアが入り込んでいるだけ」なのでしょう。でもビジュアル的には有り難かったですけれどね(笑)。 湯上がり後は「漁港を渡る風」で爽やかにクールダウンした上で、続いては例の末吉灯台へと来た道を戻ることにしました。ただここで「濃い温泉ファンの皆さま」から「え、そこまで来たのならあの湧出ポイントになぜ行かないの?」と疑問叱責系オブジェクション系の声が上がることは承知しております。 でもこの日は陸上こそ一気に天候が回復しましたがまだ海は波高し状態だったんです。それとまだ3月末ゆえ海水温も低く、かつての「夏の屋久島トローキの滝壷源泉探し」のように(詳しくはこちら)気軽に海に入っていかれる時期でもなかったのとであっさり「次なる課題」に切り替えたというわけです。あー、これじゃまだコアな温泉人になれそうもないなー(笑)。 さて灯台への分岐付近には駐車スペースがないため、案内表示に従って元々商店を営んでおられたお宅の半公式駐車場に車を止めさせていただきました。分岐まではほんの100mほどなのですぐです。 |

|

と、ここでまたおしんこどんが思い出したかのように走り始めました(笑)。しかし分岐まで走りきったかどうかのところにどうやら彼女のFinishラインが用意されていたようです(笑)。で、分岐から少し進んだ先には右上画像のような門柱がありました。この地区の当時の幼稚園生あたりが制作に携わったのかと思われますが、少なくとも「え」部分はほぼ剥がれ落ちちゃってます。で、ここから灯台まではほんの一投足で到着です。 |

|

あー、夏の屋久島で永田の灯台を訪問したことを思い出しました(直近の灯台訪問は北大東島灯台や沖縄の伊計島灯台なのですが、雰囲気が全然違うので‥)。やっぱり灯台はこういう海に突き出た場所にあると風情があるよなぁということで‥ |

|

(何やってるんでしょうねまったくもう‥) |

| さて、そうこうしているうちに「新たなる些末かつ重大な問題」が生じてきました。それはわれわれにとって生物学的に必須の要件でもあり、かつまた健康で文化的な最小限度の営みを続ける権利という法理学上においても決して軽視すべきものではない問題でありました。それはつまり‥ |

しかしここ末吉地区に食堂はありません(スーパーはありますが=このことは数日後に重要な存在としてクローズアップ現代されたのでありましたが)。というわけで「本日来た道」の脳内残存画像をスキャンしてみたところで「妙に気になった店」が抽出されました。 よって、途中の中之郷をスルーして樫立まで戻り「そば・うどん 千両」さんに到着です。なぜ気になったのかといえば「ん?八丈島でそば?」という一点だけなのですが、そこには「われわれのお出かけランチにそばは欠かせない」という厳然たる旅先スタイルが関与していたのでありました。 |

|

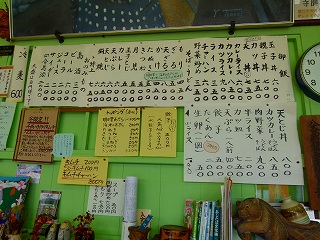

そんなわけでいざ入店してメニューを見てみると‥おお、ラーメン類こそないにしろこれはまさしく定食屋さんそのものです。そんなわけでわれわれ2人とも「天ざる」を注文したのですが、本土の東京周辺の法外系とは違って天ざるでも800円ですから嬉しいですね(笑)。 それと、貼り紙にあった「冬限定 キムチ 200円」もほとんど駄菓子屋のノリで注文したのですが、冬限定ということでもう残っていないとのことで断念。ということで天ざるを待っていたところで思いがけないサプライズ!お見せの方が小鉢を片手にやってきておっしゃるには‥ |

(実は「キムチ200円」のほかに「ちびキムチ100円」というメニューもあったんです) |

| で、何とお代いらずのサービスだったんですこれが!うっはぁ嬉しかったし美味しかったし、何より心意気が一番のスパイスでありました! |

|

しばし待つうちに天ざるも登場。お蕎麦自体は「南の島の蕎麦」感がありましたが天ぷらはしっかりカラリと揚げられていてかなりの好ポイント!八丈島では中心部でも食事処を見つけるのにはちょっと苦労しますが、たとえば「島の郷土料理」や「海の幸攻撃」に飽きてきた際などにはここの各定食はお勧めかと思います。あ、もちろん拙サイトはグルメ系ではありませんので念のため(笑)。でも雰囲気は絶品です! さてこのあとはせっかくなので乙千代ヶ浜へとずんずんと降りていきました。実は青ヶ島から戻ってきたあと三宅島(できればwith御蔵島)にも訪問する予定だったのですが、海が荒れて船が着岸できなさそうな場合はここ八丈島に延泊する予定を組んでいました。というわけで「有名ポイントのみならず、気になったところにはどんどん行ってみよう!」という八丈旅行スタンスだったのです。 結果的に三宅島に渡ることはなく(もちろん御蔵島もね)、八丈島の三原山(伊豆大島の山と同名だが当然別の山)界隈に分け入ることこそしませんでしたが、あとは結構回ったかなと。もちろんまだいろいろとあるとは思いますが。 |

|

そんなわけで乙千代ヶ浜です。伊豆諸島の島々に共通しているのは海岸付近が急峻な地形になっている島が多いということですね。特にこの八丈島や御蔵島、そして翌日向かう予定の青ヶ島などはその傾向が顕著で、八丈島には僅かに底土港脇に「底土ビーチ」というのがありますが、そこも言い方は悪いですが「猫のひたい」的な大きさです。 で、そうなると「海に囲まれているのに泳げない」ということになるのはひと月前に訪問した南北大東島と同じ。大東島では海岸の岩場をダイナマイトで砕きくりぬいてプールを造っていましたが(詳しくはこちら)、こちら八丈島ではどんな感じなのでしょうか? |

|

おおーっ、やっぱり海岸べりにプールがありました。ただしこちらは大東島ほど力ずくの作り方ではなく、海岸のやや平らっぽいところにコンクリートを流し込んで成形したようで、そのためまさに本格的なプールになっています。ただ右上画像には写っていませんが、一部には岩の張り出しがあったりして、やっぱり一筋縄ではいかなかったことが想像されますが。 またこのプールはどうやら二代目のようで、すぐ近くには天然の入り江?を利用した(もしかしたらこれもまた人工的にどっかーんと、かも知れません)プール的に利用できそうな場所もありました。 |

|

さてここで、よせばいいのにいつものおしんこどんが海っぺりまで近づいていき足上げトレーニングに余念がありません。おーい、コンクリートにペイントされた「スベル」の3字は目に入らなかった‥のでしょうね(笑)。 さて海辺の光景 by 安岡章太郎をタンノーしたあとは再び車に戻り‥ん?無人の休憩所の屋根から何かがぶら下げられているんですが?実はこれ、この頃が旬の春トビ(トビウオ)を干している所なんです(右上画像にマウスオンで拡大画像に変わります。切り身が透けて見えるでしょ)。おそらく近在の方がここまで干しに来ているのだと思われます。強い海風で急速に水分を飛ばすことによりうま味が凝縮された干物がすぐに出来上がるのでしょうね。 |

|

ちなみに島内のあちこちにこのような椰子の木の幼木が育てられているのを目にします。これってビロウ?椰子?ちょっと調べてみたら、八丈島の特に幹線道路沿いに植えられているのはケンチャヤシという種類なのだそうで、これなのかな? でも誰もいなかったので聞くこともできず謎のままでした。たぶん椰子なんでしょうね(こうやって育てているということは当然「売れる需要がある」わけですから)。と思っていたらあるサイトに書いてありました。この樹木の名前はフェニックス・ロベレニー(和名シンノウヤシ)。観葉植物としての需要があるらしく、こりゃ島の外に売られていくのかな?と判明です。 さてこのあとはどうしようかとしばし考えたあげく、裏見ヶ滝温泉へと向かうことにしました。というのもこの界隈には温泉施設が3つも集中しており(やすらぎの湯、ザ・BOON、裏見ヶ滝温泉、あ、藍ヶ江港の上にある足湯きらめきを入れれば4つあるのか)、そのうちザ・BOONと裏見ヶ滝温泉は同じ源泉を使用、やすらぎの湯と足湯も共通源泉ということのようです。 ただザ・BOONは循環式だし入浴料も700円と島内一番の高額なのでさっそくパス決定。また実はあまり足湯に興味のないTakemaなのでそちらもパスするとしても、やすらぎの湯と裏見ヶ滝温泉、でも至近距離でのはしご湯はできれば避けたいところ。であれば、この日は裏見ヶ滝の方を成敗しておき、数日後あらためてやすらいじゃえばいいかなという算段なのでありました。 |

|

そんなわけで温泉入口に到着です。駐車場のすぐ下に温泉があるのですが、なぜかその降り口の所に靴箱があり、ここから裸足で降りる必要があるようです。土を持ち込まないための配慮だと思いますが、八丈島といえど冬の地面は冷たく、また夏は太陽でじりじりと熱くなるだろうに‥。 またこちらは水着着用が義務となっていますが(もちろん持ってきましたよ!)脱衣場は1つしかないということ、そしてどうやら先客さんがいるようなので道路の向かいにあるトイレ(清潔)をのぞいてみると‥男女ともに脱衣スペースが設けられているのを発見。というわけでおしんこどんも安心して着替えられましたとさ。 なおそのトイレ棟の前には温泉スタンドがありました。利用料は‥無料!これはうらやましい。軽トラにタンクを積んで2往復もすれば(周辺の坂は結構急なので浴槽一杯分のお湯を積むと坂を登り切れない可能性もありそうなので)「我が家でかけ流し温泉が楽しめる」のかと。いいなぁここ中之郷地区にお住まいの皆さまっ!(右上画像マウスオンで湯汲み口画像に変わります)。 そんなわけで2人して水着+タオルで階段を下りていくと‥ |

|

| しかも、このライムグリーンに輝く湯色にとことん感動のあらし三匹っ!(古)。いやはや南友これは大リーグボール2号を軽々とスタンドにたたきこみ、ベースを回るときの花形満の内心を追体験した思いでいっぱいでした!(いつものように同じ世代の方々にしかわからないネタでゴメンナサイ)。 あ、先客さんのうち旅行客とおぼしき数名のグループはちょうど湯から上がって脱衣場におり、湯縁には地元の方がお一人おられるだけでした。しばらくいろいろな話をさせていただいたのですが、都心部(の某アイスクリーム屋さん)で働いていた頃にはいろいろな身体の変調があったのに、こっちに来てしばらくしたらすっかり復調なさったのだとか。やっぱり水が大切なんじゃないかともおっしゃっていましたがさもありなんと思います。特にわが千葉県市川市の水はおいしくもないからねー(ま、水道局が一生懸命頑張っていることは理解しているつもりですが)。 |

|

お湯は少し高めの位置から段差を下って注がれています。そう、源泉温度が64.3度と高温のため少しでも空冷しようというわけです。たださすがにそれでは冷却しきれないため加水もしているということです。ちなみに口に含んでみると‥ |

(ついでにわずかな苦みもね) |

|

というわけで、お湯もよかったし地元の方とのお話しも面白かったしで裏見ヶ滝温泉をタンノーしました。食塩泉ゆえの汗止まらず攻撃はしばらくやみませんでしたがそれはまぁ想定内。さて、汗がおさまってきたところで次はどこに行きましょか?で、この続きは次ページにて。 |