- その2 「草津」で朝風呂、約40年ぶりにあの単純硫黄泉にも - |

|||||

モミジだって湯浴みしたかったのでしょうかね? |

|||||

(2024年11月1日-4日 その2) |

|||||

前方には南アルプスの連山が。北岳も見えています。 |

|||||

ただし残念なことにお天気の具合は「この日からしばらく天気は雨模様が続き、特に北陸方面では大雨」という予報の通り、すでに低い雲が出始めています。この時の甲府盆地あたりはまだそれほど影響もないようですが‥。 |

|||||

|

|||||

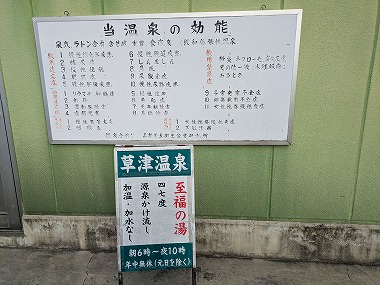

朝6時から営業というスタンスは変わっていませんし、平日の始業直前というのにリタイア組とも思えない働き盛り系の方々も含めてどんどんお客さんがやってきます。湯画像はハナから諦めていましたのでそれはいいのですが、この人気と熱い湯は相変わらずだなぁと実感しました。 |

|||||

|

|||||

泉質はナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉で源泉温度は47.7度。熱め浴槽の湯は加水なしでそのまま注がれていると思われます(夏はさすがに少し加水するかな?)。17年前は熱め湯への耐性が低かったので主浴槽をメイン利用でしたが、今回は熱め浴槽メインで楽しみました。前夜はシャワーも浴びていなかったので、こちらで頭も身体もゴシゴシして徹底的にさっぱりさせました。ふぅ。 |

|||||

|

|||||

「白州の美味しい水」ですが、ほんの僅か塩素を入れていると記載されています。ただしこれまでそれ系の味もにおいも感知したことはありませんでしたし、そもそも湧水ではあっても土壌特有の混入成分がないとはいえませんし(特に有機物だと問題があるかも)。いつものようにありがたく汲ませていただきました。 |

|||||

|

|||||

はい、ソッコーで購入した次第です。ところで昨今の高温で米どころによっては品質の低下が云々という話を聞いたことがあります。ものは考えようで、そうなると標高が高めで(平地より気温低め)寒暖差の大きいこのエリア(ちなみに富士見町産でした)のお米がかえって美味しくなっているのではないかと思ったりするのです。実際のところもきっちり美味しかったですし。 |

|||||

|

|||||

下社(秋宮)は何度も参拝しているんですけれどねぇ(この時など)。やっぱりあちらは温泉が近いからと思われます。手水も温泉だったりするし。 |

|||||

|

|||||

こちらは正面側の入り口ではないようですが、しっかり屋根掛けのされた参道(長廊)であり立派です。入り口の御門は1829年建立ということですからもうすぐ200年ですね。 |

|||||

|

|||||

70m弱の長さの長廊(布橋)を歩いて行く途中には大国主命を祀る社殿などがあり、苔むした石灯籠などとともに風情を感じます。まだ早めの時間だったこともありあまり人が多くなかったことも善き哉でした。 |

|||||

|

|||||

こちらが正面です。まぁ長廊(布橋)経由で参拝することが非礼にあたるわけではないので‥。参道沿いに植えられたモミジはようやく紅葉が始まったところという感じで、あと数十年もすれば樹勢も立派になるだろうと思われます(今はまだひょろひょろ)。 |

|||||

|

|||||

開店まで少し待ちましたが無事入店。民芸的な雰囲気のお店で、さて何をというわけでメニューを見ると、こちらではうなぎの扱いも豊富で、メニューの順番も「うなぎ、そば‥」の順でした。「やまさや御膳」という、うなぎもそばも刺身も天ぷらもフルーツも全部付けちゃう系の「大物」もありましたが‥ |

|||||

|

|||||

どうせシェアしつつ食べるのだから両方頼めばバラエティ度が増しますね。自分はうな丼メイン、おしんこどんはそばメインで食べ進めます。 |

|||||

|

|||||

さすがにこればかりはシェアできませんでした(当然)。早起き、お散歩(参拝)、お昼ごはんたっぷり+ビールときたら、このあとのおしんこどんは寝‥ませんでしたねあまり。 |

|||||

|

|||||

くわー、やっぱり長野県はガソリンが高いなとぞわぞわしつつ(同時期Takema地元では167円/レギュラー1L)、ガソリンはまだ入れないことにしてそのまま進み、稲核集落の渡辺そば店が盛業中であることを確認したりしつつ沢渡からさらに先へと進みます。 |

|||||

このあたりから少しずつ色づいてきました。 |

|||||

計画時のプランでは下道のR20経由で諏訪大社に寄る予定はなく、普通に高速で松本ICへ、そして沢渡に車を駐めて久々に上高地にでも行ってみるかというつもりだったのですが、天気はこの日からしっかり雨という予報だったので諦めた次第です。でも、元プランでもこちらには立ち寄るつもりでありました。それは‥ |

|||||

|

|||||

何といっても、以前に入浴したのは大学生時代でしたからね。「冬の上高地でキャンプしちゃれ」ということで、当時は沢渡ゲート(茶嵐ドライブイン)から先は冬季閉鎖だったことから、あそこから上高地までえっちらおっちら歩いたというわけです(坂巻・中の湯温泉関係者のみ通行可能)。その帰り道に坂巻温泉の湯に浸かり冬キャンプの汗を流したわけですが、それ以来だもんなぁ、時も流れたわけだ(遠い目)。 |

|||||

館内はモダンな造り。当然建て替えられているでしょう。 |

|||||

入浴料をお支払いしいざお風呂へ。当時のお風呂そのものの記憶はほとんど思い出せません。露天風呂が気持ちよかったことくらいかな。というわけでまずは内風呂から! |

|||||

加水はしていますが、硫黄臭香るやわらかなお湯です。 |

|||||

続いては露天風呂へ。どんな感じかなぁ‥むむ、こちらも先客なしで完全貸し切りっ! |

|||||

|

|||||

入浴をお願いした際、宿の方が「露天風呂はちょっと熱いかも知れないです。湯温調整の関係で‥」とおっしゃっていましたがさにあらず、適温そのものでした(逆に内風呂は若干ぬるめだったかも)。始まり出した紅葉を眺めつつの湯浴みはなかなかのものです。 |

|||||

ふぅ、良きかな善き哉。 |

|||||

結局男女とも先客なしで湯をタンノーしました。この日は平日の金曜日でしたが、この翌日から月曜日までは三連休となったので、こんなに湯ったりとは出来なかったことでしょう。 |

|||||

紅葉も期待できそうだしこれはいいかもというわけで、早速右折して旧道へと入りましたが、「もしかして、中の湯温泉から先はもう冬期通行止めかも?」という不安もありました(下調べなし)。でもまぁその場合はすぐ上の中の湯で止められる(ゲート閉鎖)だろうからそのまま戻ればいいし‥ |

|||||

|

|||||

とはいえこの日のお天気、「この時間までよく持ちこたえてくれた!」という感じでもありました。もっと早くから降り出す予報でしたので。 |

|||||

|

|||||

下ってくると、わずかに樹上に葉を残す落葉松、そして完全落葉後のダケカンバ(白樺の高山仕様樹)。あーあ、高いところの紅葉は終わっちゃったのね。となると、ここより低い上高地の落葉松は比較的見ごろだったのかも?でもまぁいいや。 |

|||||

|

|||||

さらに平湯側に下っていくと落葉樹の林になりました。でもねぇ‥。平湯からは新穂高方面に進み、今宵の宿は中尾の別荘地内にあるお宿なのですが‥ここで総括! |

|||||

|

|||||

というわけで今宵のお宿へと向かいましょう。 |

|||||

|