その2 車を乗り継ぎ中房到着、初日の湯。  中房温泉の大浴場、混浴です(女性専用時間あり)。 |

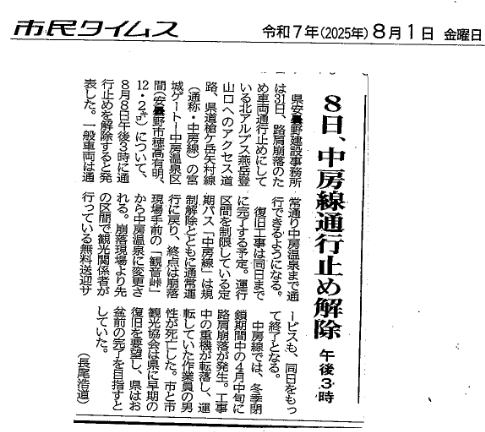

|||||

(2025/5/31-6/2 その2) |

|||||

|

|||||

|

|||||

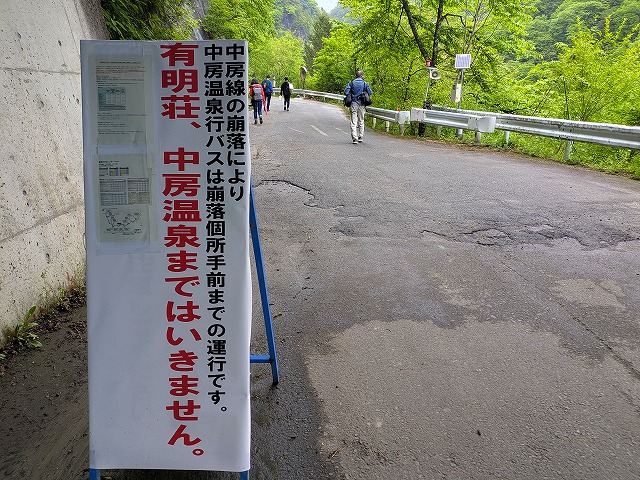

さて話を戻しまして「集合場所と時間」です。上記の理由から中房温泉の宿泊者については「車両不通区間の上下区間にてそれぞれ宿の車で送迎(不通区間の徒歩通行は可能)」ということで、宿泊客は車両を有明山神社の駐車場に駐め、そこからお宿の車を乗り継いでの中房温泉入りとなっていたわけです。 |

|||||

と伝達した次第です。現地(左上画像の場所)に到着してからはすぐに荷物をピックアップして送迎車に乗り込みましたが見事に満席。皆さんお待たせしてすみませんでした(ただし出発遅延はしていなかったと思います)。 |

|||||

なるほど、覆道区間なら上下部を含め安心できるかも。 |

|||||

で、ここから100mほどだったと思いますが‥崩落区間です。 |

|||||

(ヘルメットの着用はありませんでした)。   |

|||||

ただこの区間の斜面も「根こそぎ落ちた」というわけではなかったようで(もしそうなら仮道の構築さえ不可能だったでしょうし)、実は翌々日に上部区間にてタクシー会社のマイクロバスを目にして、お宿の方に「あの車両が上部にいたのは幸いでしたね」とお声がけしたところ、「いや、あれは『今後しばらくのことを考えて、危うい道路ながらも上げてもらった車両なんです』」ということでした。仮道を無理矢理通したんかい! |

|||||

|

|||||

左上画像は上部側から見たものですが、実際の崩落は傾いたガードレールが見えている、そのすぐ先から長さ10mほどにわたり、最大2.5mほどの幅で崩落したようです。民放系ニュースサイトに崩落直後と思われる画像が出ていたりするんですが、どうせ消されてしまうのでリンクは張りません(ネット記事が産経しか残らないの、問題じゃありませんか?というか産経でさえ(失礼)アーカイブとして記事を残せるのに、他の大手メディアはなぜ過去記事をすぐに消してしまうのでしょう?=東日本大震災のあと煮え湯を飲まされた経験からの不平不満)。 |

|||||

|

|||||

不通区間上部で別のお宿車両に乗り換えますが、ここから登山口までは、登山者にも無料送迎がなされているようです。この先ではブータンの峠越え山道をホーフツとさせるオーバーハングの岩壁区間を通り抜け、いよいよ中房温泉に到着です! |

|||||

|

|||||

前回泊はこの時なのですが、何とチェックインの日は今回と同じく5月31日だったのですね。偶然というべきなのか、それとも思考(志向)回路があまりにも単純だということを意味するのでしょうか(苦笑)。 |

|||||

|

|||||

というわけで入口玄関からは一番奥の、何度も階段で上るいっぽうのお部屋によっこらせと到着です。いやぁ脊柱管狭窄人にはなかなかきついわこりゃ(タバコは玄関外脇が指定場所)。 |

|||||

|

|||||

公式サイトのリストからもなくなっていますし、こちらはもう「終わり」なのかな?(2009年にはしっかり入っています)。 |

|||||

|

|||||

ちなみに日帰り(1回のみ)入浴は昔からやっていませんが、今はすぐ下に日帰り専用の湯原の湯がありますから問題なしです。なお中房温泉宿泊者はそちらも無料で利用できます。 |

|||||

|

|||||

浴衣を着たグループが「後ろのほう」に進んでいったのを見て、あえて館内湯から始めてみまして、このあと時間差で「後ろへ」というつもりだったのですが、結論として、この滞在中(2泊3日)、先客さんとバッティングすることは一度もなく、すべて貸し切りで楽しむことができました。ありがたやです。 |

|||||

(名前は聞き忘れました。) |

|||||

このあとはおしんこどんと下の露天風呂に行くことに。お風呂が混浴だから&夜間は入浴不可というのもありますが、この滞在中の天気予報からするといつ雨が降ってきてもおかしくない感じで、降り出す前に「済み」にしてしまおうという算段です。結局この日は何とか降らずにすんでくれたわけでしたが。 |

|||||

かなり古い掲示ですが、今は「湯原の湯」があるから大丈夫かな?   |

|||||

というわけで入浴完了ですが、何というか、中房温泉の各湯の中では一番面白味に欠けていたような気もします。造りが古くてコンクリ浴槽内もややぬるっとしていてねぇ。場所はいいだけに今後手を入れてもうちょっと風情ある感じにしてほしいかなと(たぶんお宿側も考えているのではないかと思います)。 |

|||||

|

|||||

そういえば、ずっと昔にはここ中房温泉近くの湯だまり(野湯)にも来ていたことがありました。このページをタイプしている最中、過去ページの確認作業中にこのページに行き当たって「自分でもびっくり」したわけですが、その存在まで完全に忘却の彼方でありました。ちなみに現在はエリアごと立ち入り禁止になっているみたいですね(未確認)。 |

|||||

|

|||||

左上画像には「足湯」との掲示がありますが、投入されているのが水?なのと、そもそも「足湯なのに腰を下ろす(座る)スペースがほぼない」という謎の設備です。そのあたりから見下ろしたあたりには噴気がモウモウと。何かありそう?(ないない)。 |

|||||

|

|||||

さて続いては中のほうの湯を訪ねましょう。飲泉場を経由して、「御座の湯」です。かのウォルター・ウェストン氏も入浴したという、中房温泉の中でも一番歴史のある浴槽に今も湯が注がれています。 |

|||||

(それでも無理矢理浸かりましたが)    (おしんこどんチャレンジによる)     |

|||||

さぁて、そんなこんなのうちに秘湯提灯にも明かりが点りました。とりあえず夕食前はこのくらいにしておこうかということでタバコ休憩です。ええっと、このページをタイプしている7月下旬現在、「禁煙中」のTakemaですが。 |

|||||

|

|||||

基本はこんな感じです。天ぷらがしっかり冷たくなっていたのは残念でした。 |

|||||

|

|||||

2人前を頼んでいたのですが(上画像は1人前)、結論から先に書いてしまえば‥ |

|||||

|

|||||

というところでした。真面目な話1人前だけ頼んでおいてシェアすればよかったです。それと肉質の件ですが、2009年に宿泊した際に提供されたローストビーフはこんな感じでした。 |

|||||

|

|||||

ずいぶん肉が生っぽいのはともかくとして、そもそもが脂身少なめの赤身肉でしたからくどくはなかったと思います。それに比べると今回のほうはなぁ。良い肉がどんな料理にも合うわけでもないのかと感じた次第です。以上、苦情のたぐいではなく個人の感想として述べました。ごちそうさま。 |

|||||

|

|||||

夕食後はとりあえず1湯だけにしておこうというわけで月見の湯へ。この日は一日中曇っていたので月見は叶いませんでしたが、「雨が降ったら濡れればいいさ」というような雪山賛歌的悟りの境地に達したことは一度もないので、まずはこの日の「雨なし芳一」に感謝しなくてはですね。 |

|||||

|